和平话

(本文原标题《我说“和平话”》,作者鲁旭春。)

我经常听到抱怨:你们和平人讲话听不懂,“和平话”难懂。这里的和平是指原芜湖县和平乡(2003年底并入红杨镇),“和平话”是指和平乡方言。

属性

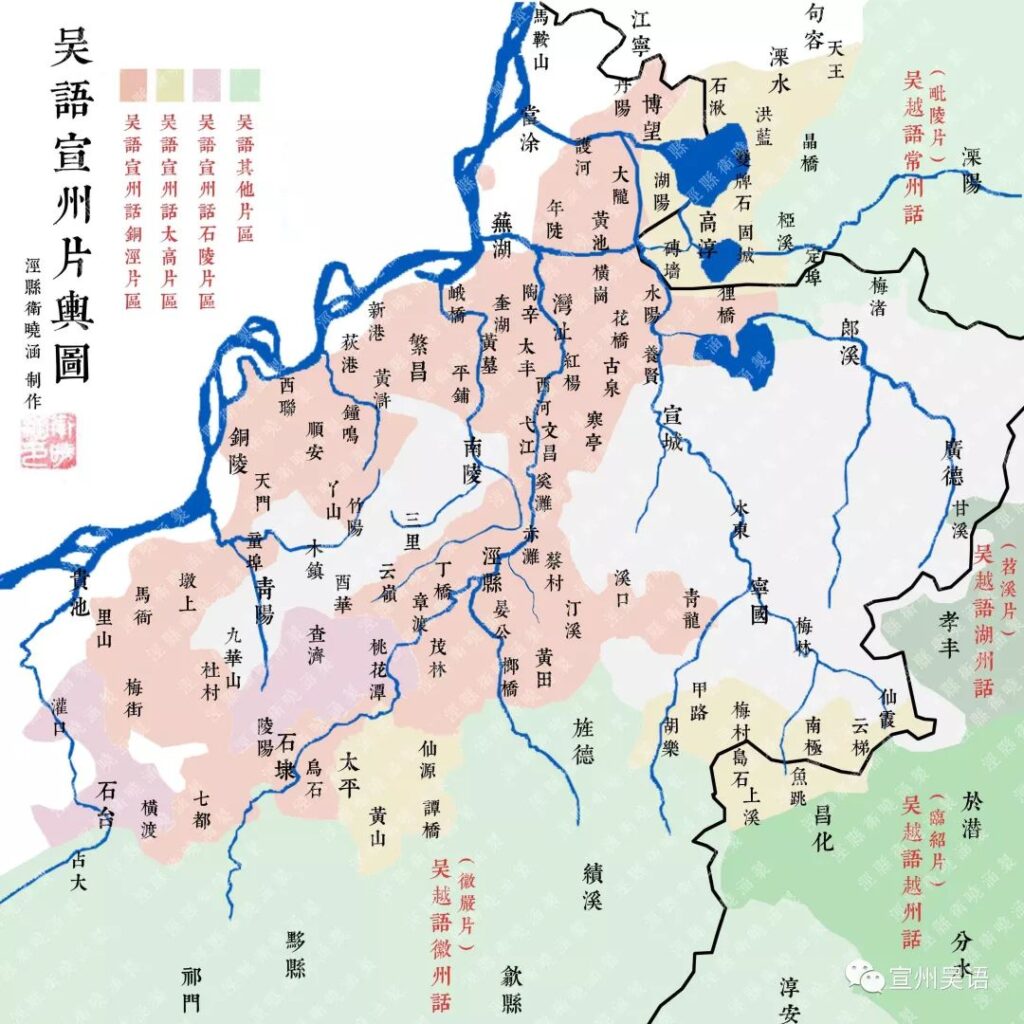

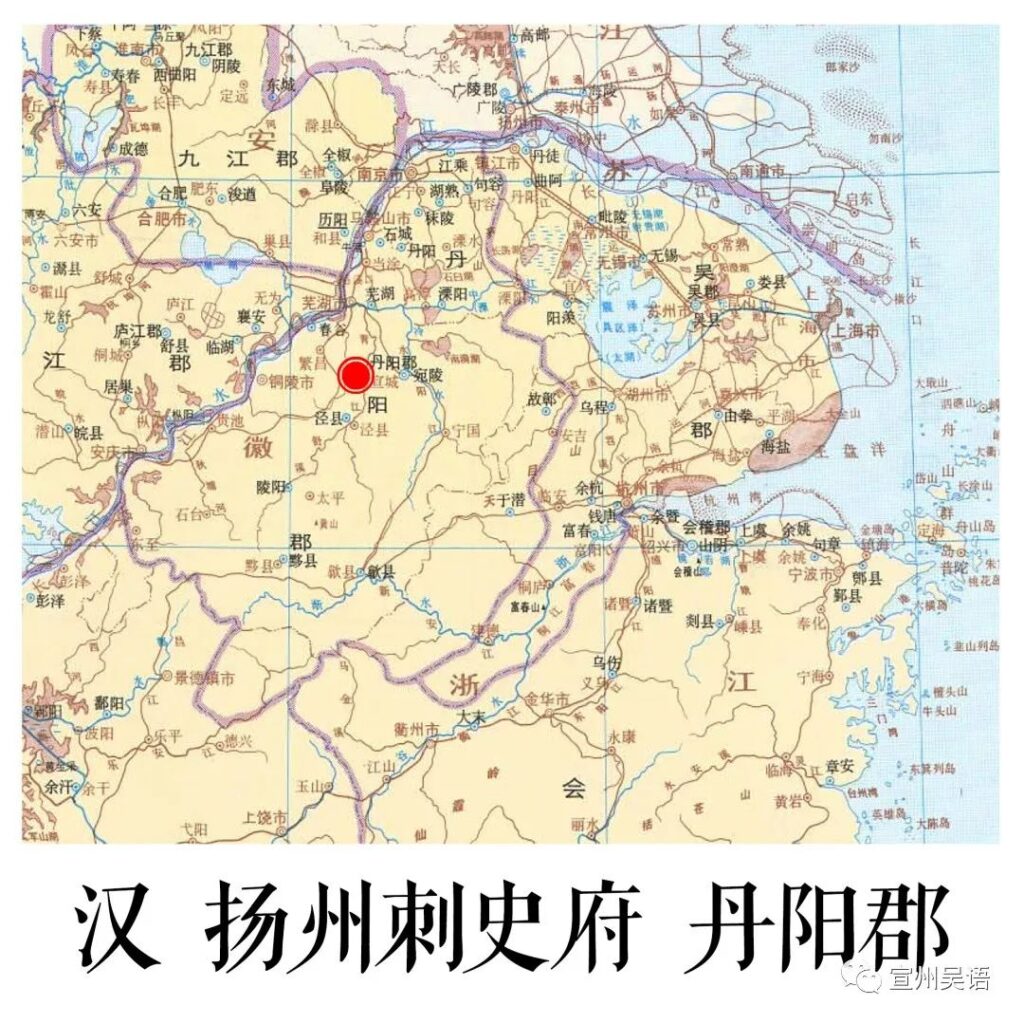

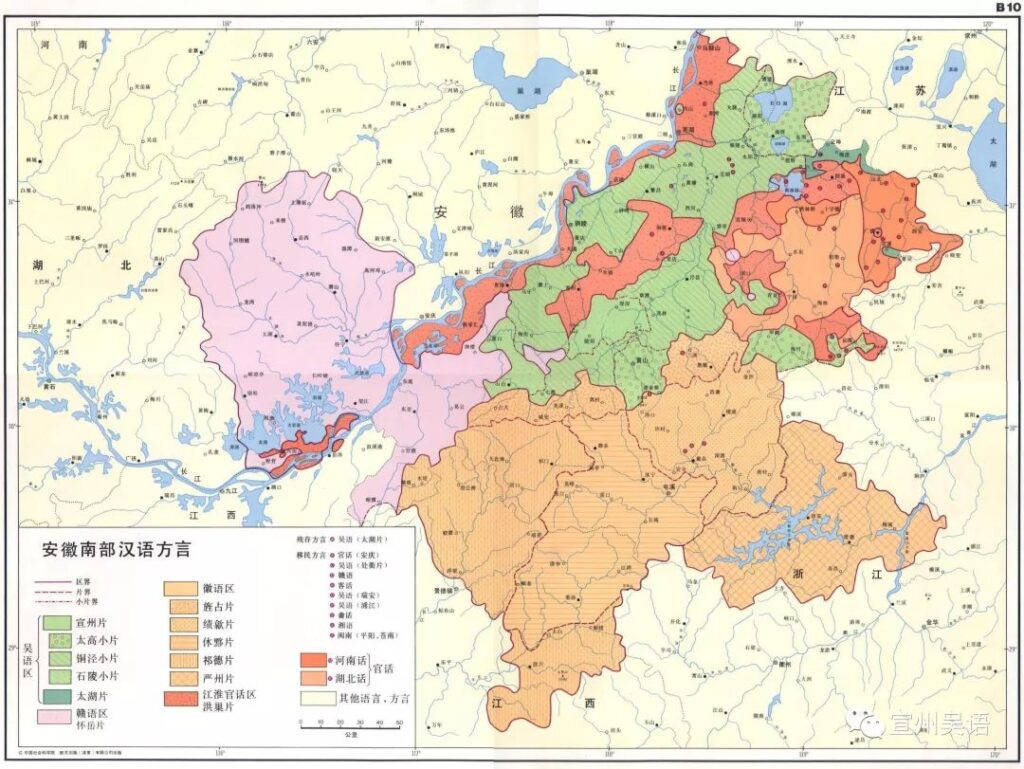

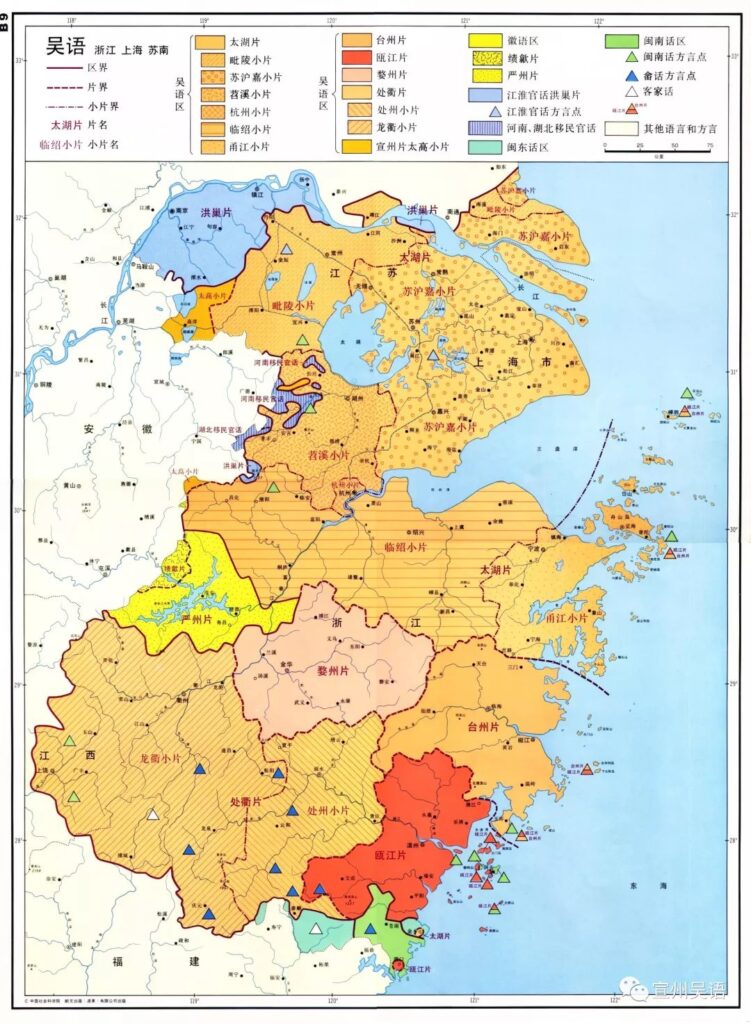

“和平话”是地道的吴语,据方言学家研究和方言分类,吴语共分六大片区,分别是太湖片、宣州片、台州片、金衢片、上丽片、瓯江片。“和平话”属吴语宣州片,这里的宣州不是现在的宣州区,而是古宣州。吴语宣州片范围大致是现在宣城市管辖的范围(不含绩溪县),还包括芜湖县(已撤县改设“湾沚区”)、南陵县、繁昌县及当涂、铜陵、青阳、贵池、太平、石台及江苏溧水、高淳等地。

方言区分布

分布

在吴语宣州片中,根据音韵学特征,又分为太高小片、铜泾小片、石陵小片。其中铜泾小片面积最大,人口最多,“和平话”属该小片。就吴语宣州片铜泾小片内部来说,方言差别还是很大的,语言交流存在障碍,比如,和平乡的人是很难听懂泾县话的。以和平乡为代表的“和平话”方言区包括芜湖县(湾沚区)的红杨、三元、陶辛、湾沚城郊,南陵县的许镇、弋江,宣州区的团山、古泉、寒亭、文昌等地,这个区域分布于青弋江两岸,处于开阔的圩区平原上,吴语方言内部通达度高,不同乡镇的人可以直接操自己村落方言正常交流,故我们把这一地区方言称作“圩区话”。因和周边移民方言“江北话”、“湖北话”等作区别,故又自称“此地话”,彰显本土属性。又自称“家里话”以显亲切色彩。

这一带的人讲话很本土,比如把“黄”读成“王”,把“胡”读成“吴”,把“饭”读成“万”等等;还有很多读音是现代汉语拼音拼不出来的。所以就像开头讲的怪“和平话”难懂,把板子都打在和平乡人身上是不对的。当然和平人讲话应该更具有乡土特色,更不易懂,这是事实。

简析

各地方言的分异主要有以下原因:自给自足的自然经济导致的封闭,落后的交通条件形成的闭塞;一个地形单位的人群内向型生产生活,发音、词汇形成了自己的特色;农村地区受教育程度较低,没有能力改变语言状态。和平乡处于青弋江圩区边界交通闭塞地带,这也不难理解“和平话”更乡土的原因了。

角色

过去,“和平话”是落后、封闭的代名词。大凡和平乡走出的学子,因方言较重都曾受到同学的嘲笑,同学之间没有恶意,但社会上“和平话”受到的嘲讽、歧视还是居多。随着交流日益频繁,和平话走出一隅,遇到的尴尬颇多,甚至在公务活动中因听不懂“和平话”而请翻译的事经常发生,一段时期,“和平话”可谓出尽了“洋相”。

现在不同了,改革开放使农村发生了翻天覆地的变化,逐步富裕起来的农民纷纷走出农村,带着方言闯世界。特别是芜湖县(湾沚区)经济社会的快速发展,城镇化的提速,农民进城购房、进企上班、子女进城就读已成滚滚洪流,不可阻挡。湾沚城南新开发的居民小区大部分住的是红杨镇人,形成了“和平话”居住区。经济强则语言强,这些人理直气壮地讲着方言土语,超市、菜市场、广场舞现场到处是飙“和平话”的人。“和平话”再也不灰头土脸的了,因为满城尽讲“和平话”了。

展望

在“和平话”融入主流社会的同时,我们不得不面临一个严峻的现实问题,就是“和平话”的被侵蚀或正在消失。我们知道,芜湖县(湾沚区)属吴语区,除外来移民外,过去本地人都是讲吴语的,可是现在很多地方已听不到相对纯正吴语了,被侵蚀了,更重要的是吴语的代际传承出现了危机,下一代不会说,不得不令人忧心忡忡。因此,如何保护方言这一宝贵的文化遗产已是迫在眉睫,而较存古的“和平话”作为圩区文化的重要载体,更要引起各级政府的高度重视。“和平话”作为红杨镇的珍贵文化资源,政府在保护利用这一文化遗产上更应有积极的担当。我有以下不成熟建议:首先,红杨镇要打出“吴语之乡”的口号,对外推介宣传,加强与江浙沪吴语区的联系和交流,以达文化搭台经济唱戏之目的;其次,挖掘吴语历史文化,开展吴语学术研究,整理申报各项吴语系统的非物质文化遗产;再次,鼓励吴语方言文艺创作,吴语节目上舞台,中小学开设吴语方言课(在江浙沪一些地区和泾县已经开始实践);最后,把宣州吴语和旅游结合起来,打造吴语民俗村,开展类似于跑马灯、目连戏等各种形式的民俗活动,不仅丰富了旅游资源,也促进了本土吴文化的创造性转化和创新性发展。

注:本文转自“宣州吴语”微信公众号文章https://mp.weixin.qq.com/s/M16Nozl4ZmtOVvj5YQZyLg

同时参考另一个网址https://www.sohu.com/a/251833848_726687

二处配图不同,文字部分有细微差别。选入网站时,因2020年县行政区划调整已完成,文中加入备注。

既然要介绍原乡的方方面面,语言这块也不可缺少,立马想到了五年之前看到的这篇文章,选入再合适不过了。记得当时在多个平台都有阅读到,目前仅以上二处可查询到。

家乡话跟湾沚城区、芜湖市区语言有很大差异,这是历史原因造成的。皖南原本几乎都是宣州吴语以及徽语片区,最大的一次影响是19世纪五六十年代的太平天国战争,兵燹、瘟疫造成土著人口锐减,急剧下降(宁国府首县宣城县死伤极其严重。广德州则惨不忍睹,土著十之存一,尚且保守)。紧接着的移民迁入皖南,改变了方言分布。语言的不同,促使多年以前我就对宣州吴语这块兴趣浓厚,查询过各种资料,包括多篇研究生论文,但是大多学术性比较强。本文阅读性则比较高,也谈及了本人关心的一些要点,故收录。

更多阅读:

https://mp.weixin.qq.com/s/-8Js3XPVjvu_wPnjVf33vw

https://mp.weixin.qq.com/s/qq2ILHFd1_Fz348kJ2f94A

https://mp.weixin.qq.com/s/41jWRzOXrHt80s_Ufpt8wA